Die geopolitische Lage des seit 1839 unabhängigen Staates Luxemburg war in seinen Anfängen nicht einfach. Er war von Frankreich und Deutschland umgeben, die sich immer deutlicher zu miteinander verfeindeten Nationalstaaten entwickelten, sowie von Belgien, das Luxemburg als verlorene Provinz betrachtete. Diese Situation zwang den neuen Kleinstaat dazu, sich um ein komplexes, empfindliches und nicht immer einfach zu haltendes Gleichgewicht zwischen seinen eigenen Interessen und den Interessen seiner Nachbarn zu bemühen. Luxemburg war in vielerlei Hinsicht von diesen Nachbarn abhängig, was das Land oft in Bedrängnis brachte und es zu Entscheidungen zwang, wegen derer man ihm in den benachbarten Hauptstädten Vorwürfe machte.

Der Beitritt Luxemburgs zu den internationalen Systemen verschiedener geschichtlicher Epochen hat es Luxemburg bis zum Beginn des Projekts der europäischen Integration nicht ermöglicht, sich von den Zwangslagen zu befreien, die sich aus seiner geopolitischen Lage und der Tatsache, dass es ein Kleinstaat war, ergaben. Der Zweite Weltkrieg verleitete Luxemburg dazu, seine Neutralität – die den Staat nicht schützte – aufzugeben und sich zuerst den Alliierte und dann der Atlantischen Allianz anzuschließen. Die politische Ordnung, die nach dem Weltkrieg auf dem westeuropäischen Festland etabliert wurde, basierte auf der Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland sowie auf neuen Kooperationsmechanismen, die auf der Gleichstellung souveräner Staaten beruhten. Diese Veränderungen ermöglichten es Luxemburg schlussendlich, genuin freundschaftliche Beziehungen zu seinen großen Nachbarn aufzubauen, die geprägt waren von einer gegenseitigen Anerkennung der jeweiligen Interessen, womit die Zeiten der Bedrängnis überwunden werden konnten.Luxemburg war eines der Gründungsmitglieder der Benelux-Staaten (1944), der UNO (1945), der NATO (1948) und des Europarates (1948) und wurde schließlich auch eines der sechs Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion), aus der die heutige Europäische Union hervorgegangen ist.

In diesem Zusammenhang ist die Hauptstadt des Großherzogtums seit Aufnahme der Tätigkeit der EGKS am 10. August 1952 zum ersten Arbeitsplatz der Gemeinschaftsorgane geworden und somit zur ersten Hauptstadt Europas. Neben Brüssel und Straßburg ist die Stadt Luxemburg noch heute eine der EU-Hauptstädte: Hier arbeiten Dienststellen der Kommission und des Europäischen Parlaments und hier haben unter anderem der Gerichtshof der Europäischen Union, der Rechnungshof und die Europäische Investitionsbank ihren Sitz.

Luxemburg als treibende Kraft seit Beginn der Geschichte der Europäischen Union

Seitdem hat Luxemburg innerhalb der Europäischen Union stets als Vermittler und treibende Kraft gewirkt, sei es als Staat oder über verschiedene seiner führenden politischen Persönlichkeiten.

1970 entstand unter der Führung des Premierministers Pierre Werner ein Bericht, der seinen

Der Premierminister und Außenminister Gaston Thorn war zwischen 1981 und 1984 Präsident der Europäischen Kommission.

Jean-Claude Juncker, der derzeitige Präsident der Europäischen Kommission, war als Finanzminister an den Verhandlungen des Vertrags von Maastricht und als Premierminister an den Verhandlungen der Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon beteiligt. Von 2005 bis 2013 war er Präsident der Euro-Gruppe.

Auch in Luxemburg galt es, die Bürger und alle betroffenen Anspruchsgruppen zu überzeugen

Allerdings war das, was 2015 so offensichtlich erscheint, damals keineswegs selbstverständlich.

Als der französische Außenminister Robert Schuman, ein in Luxemburg geborener,

1950 zählte Luxemburg zu den größten Stahlerzeugern Europas. Seine Stahlbranche machte 88 % des gesamten Exportvolumens sowie 75 % der Industrieproduktion des Landes aus und beschäftigte 25 % der Erwerbsbevölkerung. Die deutsch-französische Versöhnung, die Robert Schuman anstrebte, war ein lebenswichtiger Bestandteil der Luxemburger Außenpolitik. Gemeinsam mit seinen Partnern aus den Benelux-Staaten, Italien und Deutschland nahm Luxemburg Frankreichs Einladung zur Teilnahme an der Regierungskonferenz an, die am 20. Juni 1951 begann. Ziel war es, den Vertrag aufzusetzen, der die Ziele der Schuman-Erklärung in die Tat umsetzen sollte.

Die neue Herangehensweise der EGKS löste in der nationalen Stahlindustrie eine gewisse Besorgnis aus, aber dem luxemburgischen Außenminister Joseph Bech gelang es, die wichtigsten Betroffenen und das Land insgesamt von der strategischen und langfristigen Bedeutung der Montanunion zu überzeugen. So kam es, dass Luxemburg zu einem der sechs Gründerstaaten der EGKS wurde und über einen mit allen Rechten ausgestatteten Vertreter in der Hohen Behörde verfügte. Joseph Bech erreichte zudem, dass der Ministerrat die Möglichkeit hatte, die Entscheidungen der Hohen Behörde zu kontrollieren sowie aufzuheben und dass Entscheidungen durch Anrufung eines Gerichtshofs revidieren werden konnten, der ein Vorläufer des heutigen Europäischen Gerichtshofs war

Die EU-Erweiterung um Spanien und Portugal im Jahr 1986 wurde ebenfalls kontrovers diskutiert. Luxemburg und die anderen Mitgliedstaaten zeigten sich hinsichtlich der unmittelbaren Anwendung der Klausel zur Arbeitnehmerfreizügigkeit besorgt. So befürchtete Luxemburg, dass unzählige arbeitssuchende Portugiesen den Staat überschwemmen würden. Deshalb einigte man sich auf abweichende Bestimmungen bezüglich der Zollunion und der Freizügigkeit, die die luxemburgische Regierung als Erfolg wertete.

Auch der Vertrag von Maastricht wurde zwischen 1993 und 1994 kontrovers diskutiert. Eine der wichtigsten Neuerungen war der Begriff der europäischen Staatsbürgerschaft. Zum Niederlassungs-, Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht, das weiter ausgearbeitet wurde, kam ein weiteres Recht hinzu: das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen in dem Land, in dem der EU-Bürger seinen Wohnsitz hat. Dieses neue Recht brachte die

Heutzutage hat sich die Situation geändert. Jeder EU-Bürger kann in Luxemburg an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen und bei diesen Wahlen kandidieren, wenn er zum Zeitpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Beantragung des Eintrags in das Wählerverzeichnis dort seinen Wohnsitz hatte. Was die Kommunalwahlen betrifft, muss der betreffende Bürger seinen Wohnsitz im Großherzogtum haben und dort zum Zeitpunkt der gesetzlich vorgeschriebenen Beantragung des Eintrags in das Wählerverzeichnis seit mindestens fünf Jahren gewohnt haben. Die Ausnahmeregelungen, die auf die kontroversen Diskussionen über den Vertrag von Maastricht zurückgehen, wurde in diesem Fall abgeschwächt, bestehen jedoch weiterhin teilweise.

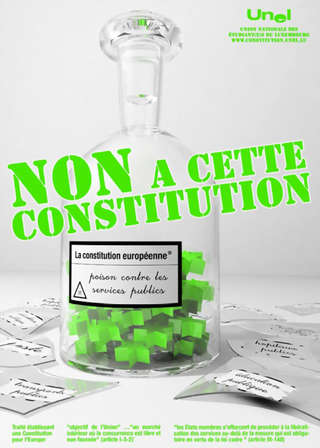

Das Referendum im Jahr 2005 zum geplanten Verfassungsvertrag: ein Moment des Zweifels

Luxemburg ist wie Spanien, Frankreich und die Niederlande einer der vier Mitgliedstaaten, die 2005 ein Referendum durchführten, um per Volksabstimmung über den Entwurf für eine Europäische Verfassung abstimmen zu lassen.

Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Defizite der Verträge von Amsterdam (1999) und Nizza (2001) auszugleichen – insbesondere im Hinblick auf die Erweiterungsrunde im Jahr 2004. Zwischen 2002 und 2003 wurde ein europäischer Konvent damit beauftragt, "die zentralen Fragen zu prüfen", die sich im Rahmen dieser Erweiterung auftaten, und "nach den entsprechenden Antworten zu suchen". An dem Konvent waren die Regierungen und nationale sowie europäische Abgeordnete der Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten beteiligt.

Der Konvent legte einen Vertragsentwurf für eine Verfassung für Europa (VVE) vor, deren endgültige Fassung am 29. Oktober 2004 von den Außenministern der Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde. Der Text sollte am 1. November 2006 in Kraft treten – unter der Voraussetzung, dass er von allen Mitgliedstaaten ratifiziert würde. In der Verfassung wurden die Werte, die die Grundlage der Europäischen Union bilden, zum ersten Mal strukturiert erfasst. In der Präambel des Verfassungsvertrags wurden das kulturelle, religiöse und humanistische Erbe Europas" sowie die Werte der Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit anerkannt.

Zu den Neuerungen, die im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon nicht berücksichtigt wurden, zählten eine Reduzierung der Mitglieder der Europäischen Kommission ab 2014, die zwei Drittel der Mitgliedstaaten entsprechen und im Turnus gleichermaßen auf alle Mitgliedsstaaten angewendet werden sollte. Ein anderer Punkt war die Möglichkeit, dass ein Mitgliedstaat die Europäische Union verlässt und die nationalen Parlamente eines Drittels der Mitgliedstaaten (in einigen Fällen eines Viertels) die Kommission dazu veranlassen können, einen von ihr unterbreiteten Vorschlag noch einmal zu überarbeiten, wenn sie der Ansicht sind, dass ein Vorschlag das Subsidiaritätsprinzip verletzt.

Am 10. Juli 2005, also nachdem Frankreich und die Niederlande im Mai respektiv im Juni schon gegen den Verfassungsvertrag gestimmt haben, stimmen die luxemburgischen Wähler mit knappen 56 % für den Verfassungsvertrag, dies nachdem Föderalisten, Pragmatiker und Souveränisten im Rahmen einer Diskussionskampagne im Land ihre jeweiligen Argumente ausgetauscht haben.

Eine von der Kammer in Auftrag gegebene Studie macht deutlich, wie groß die Kluft zwischen Politikern und Bürgern ist. Mit Ausnahme der souveränistischen Partei ADR stimmten alle politischen Parteien der Kammer, die mehr als 90 % der im Rahmen der Parlamentswahlen von 2004 abgegebenen Stimmen repräsentierten, für den Vertrag. Von den Bürgern hatten gerade einmal 55 % dafür gestimmt. Alle politischen Jugendverbände waren für den Vertrag, aber die Mehrheit der Jugendlichen stimmte beim Referendum mit "nein". Die wichtigsten Gewerkschaften mit Ausnahme der Eisenbahnergewerkschaft und eines Gewerkschaftsbundes, den es mittlerweile nicht mehr gibt, sprachen sich für den Vertrag aus; die Mehrheit der Arbeiter stimmte jedoch mit "nein". Aus der Studie geht hervor, dass die Argumente der anderen Organisationen der Zivilgesellschaft und der Berufskammern zum Vertrag eher den alltäglichen Anliegen der Wähler entsprachen.

Der Studie weist zudem auf mehrere Faktoren hin, die dazu beigetragen haben, dass mit "nein" gestimmt wurde: eine latente soziale Unzufriedenheit; politische Parteien, die davon überzeugt waren, dass es richtig war, mit "ja" zu stimmen, die aber nicht die Sorgen der Bürger zu verstehen schienen; die Tatsache, dass die politischen Parteien die Kontrolle über politische Agenda der Kampagne verloren hatten und sich im Laufe der Kampagne an die politische Agenda derjenigen anpassen mussten, die mit "nein" stimmen wollten; die Beeinflussung der Debatte in Luxemburg durch die Kampagne und die Ergebnisse der Referenden in Frankreich und den Niederlanden; der Dissens innerhalb der Parteien, insbesondere bei den Grünen und den Sozialisten, und die linken Wähler, die nicht ohne einen souveränistischen Anstrich mit "nein" stimmten. Die Autoren der Studie sind der Ansicht, dass es "der Premierminister und dessen Partei", also Jean-Claude Juncker und die CSV, waren, die "in solch einem Kontext, wo die Debatte sich um die 'nationale Identität' und das 'Soziale' drehte, wieder einmal perfekt die Rolle der 'Staatspartei' durchspielten, d.h. der Partei, die die eigentliche Verwahrerin des Wissens über europäische Politik und Verfechterin der Interessen des Großherzogtums in Europa ist, und in den letzten zwei Wochen der Kampagne (...) dafür gesorgt haben, dass zum Schluss des Luxemburger Ratsvorsitzes der EU das 'Ja' siegte."

Auch wenn 18 Mitgliedstaaten der EU den Verfassungsvertrag ratifizierten, hat die Tatsache, dass die französische und niederländische Bevölkerung bei den in ihren Ländern durchgeführten Referenden mit "nein" gestimmt haben, letzten Endes die Ratifizierung des Verfassungsvertrags verhindert. Dieser ist somit nie in Kraft getreten.

Der Vertrag von Lissabon

Der Sozialist Ben Fayot, der Mitglied des Konvents gewesen war, war der Berichterstatter der Gesetzesvorlage. Er hob die drei wichtigsten Neuerungen des Vertrags von Lissabon, die auf mehr Demokratie hinauslaufen : die Festschreibung der Rechte der europäischen Bürger in der Charta der Grundrechte und die Einführung einer europäischen Bürgerinitiative, die Aufwertung des Europäischen Parlaments, die Mitentscheidung als gesetzgebendes Standardverfahren und die Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente, die direkt in den Entscheidungsprozess der EU eingebunden werden. Weitere Neuerungen des Vertrags von Lissabon bezogen sich auf die Institutionalisierung des Europäischen Rates, dem ein Präsident vorsitzen würde, und auf die Vereinfachung der Abstimmungen im Ministerrat. Ziel des neuen Vertrags war es, die Europäische Union effizienter, demokratischer und transparenter zu gestalten. Zudem sollte dieser Vertrag dafür sorgen, dass die Europäische Union politische Entscheidungen in den Bereichen treffen konnte, die den Bürgern besonders wichtig sind: Energie, Klimawandel, Europas Position in der Welt, eine gemeinsame Einwanderungspolitik und ein sozialeres Europa. Zudem sollen durch den Vertrag unter anderem die sich aus der Charta der Grundrechte ergebenden Rechte geschützt werden.

In seiner Rede vertrat der Abgeordnete folgende Meinung: "Das moderne Luxemburg wurde aus der europäischen Integration geboren. (...) Genauso, wie wir unsere Demokratie nicht in Frage stellen, wenn wir ein politisches Problem haben, dürfen wir auch Europa nicht grundsätzlich in Frage stellen, wenn wir uns über einen Angelegenheit nicht einig sind." Abschließend plädierte er für ein noch stärkeres Engagement Luxemburgs für Europa: "Europa ist das, was die Mitgliedstaaten daraus machen. Wir müssen in Europa präsent sein."